|

-"Ensuite, nous passerons à la pose question."

extrait de PasSage, atelier de dessins satiriques, avril 2003, Ed. l'Autre "lieu" commander un exemplaire (3 euros, frais de port compris) par email

" Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un mot n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot."

Ça craint : deux petits points, je traduis, si on découpe l'expression en sujet action, attirons notre propre attention sur le premier mot-sujet le ça. On pourrait éventuellement se référer pompeusement à Jean Paul Sartre, mais ce dernier étant dépassé, n'étant plus consulté par l'intelligentsia universitaire, ne pourrait plus (par escroquerie intellectuelle, il a en effet notamment occulté toute la philosophie de Martin Heidegger, le philo-nazillon qui conférait au ça un caractère désuet et dépassé, alors que le ça dont on parle de nos jours se rapporte en fait à une expression de tous moments, de tous les jours; donc ce n'est pas ça).

En fait l'esprit humain s'embarrasse ou s'enrichit dans son langage courant d'expression clefs, passe-partout comme ces mêmes clefs qui ouvrent ou ferment l'esprit humain composé de portes ouvertes ou fermées dont le but caché est de protéger l'être humain des agressions du monde extérieur. Comme le monde d'aujourd'hui est moins rigolo que le monde d'hier, ça craint remplacerait une certaine dose d'humour manquant à l'appel du quotidien et aurait la même fonction que l'humour carencé : protéger l'ego d'une situation qui n'est pas supportable pour l'ego lui-même. En fait, on l'emploie à tire-larigot.

le moyen, c'est l'obstacle

Mais qu'en est-il du verbe intransitif qui se rapporte à ça et que rapporte le ça en lui-même : tous points invivables par l'ego qui ne désigne tout agression du monde extérieur que par un ça globalisant neutre et impersonnel? Le craint en tous lieux fait penser à un crin, une blessure située à la tête, certes superficielle, donc passagère mais suffisamment marquante pour exprimer au contenu de la boîte crânienne : une blessure est rendue plus supportable par son identification linguistique et phonétique, d'où l'expression ça craint qui arrange tout le monde et personne en même temps et est tellement à prendre au premier degré , est tellement évidente, qu'elle échappe à tout esprit compliqué, séduit par le fait même de son côté simple et de la facilité de son utilisation dans toutes les situations vécues et confondantes. Ça craint comme explication non?

Patrice Vareltzis

ce texte répond à l'appel radiophonique de Mr le Professeur Marc Wilmet (linguiste) qui demandait réflexion autour de cette expression

Lis tes ratures!

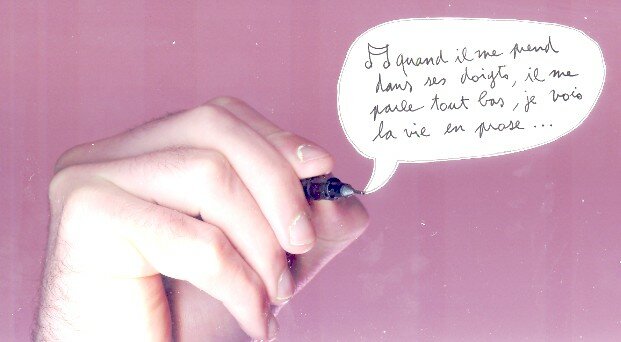

En fait, toutes les feuilles que je couvre de mots sont indécentes, je dirais même plus, elles sont vierges, alors au fur et à mesure qu'on les couvre de mots, elles se rhabillent. Au départ, on est surpris de leur nudité, je dirais même que leur indécense inspire l'auteur sur leur passage. Marqué, choqué par leur nudité aussitôt l'écrivain se creuse la tête à la recherche de mots et ne pourrait se sentir gêné dans un premier élan de bégailler quelques mots, puis les mots - et c'est ici la seule forme de génération spontanée, que condamnait scientifiquement le génie pasteur - les mots amènent les mots et habillent d'un texte la nudité flamboyante d'une page.

Le vide prend corps, le corps prend vie; l'instant devient éternité; chaque mot habille une pensée car chaque mot prenant son soufle d'une discussion est nu, et se perd dans la mémoire de la vie. Or la mémoire se nourrit de textes exclusivement écrits, l'écriture peut à son tour prendre vie chaque fois qu'un lecteur la consulte, lecteur et écriture sont un, l'un n'existe pas sans l'autre, le texte est un clônage de la vie sans être la vie. Une tête n'a d'existence que si elle écrit, sans écriture pas de preuve d'existence. Un naufragé ne peut être sauvé que s'il écrit un message de sauvetage. La mémoire se dissout dans le temps, non l'écrit. L'écrit est la mémoire de la mémoire. L'absence d'écriture est l'absence d'existence, l'oubli de l'oubli.

Patrice Vareltzis

"Les dyslexiques n'existent pas endehors de la pensée médicale qui leur a donné naissance." Jacques Fijalkow

extrait de son très bon articleVers une France dyslexique Les Actes de Lecture n°69, mars 2000. La dyslexie : signifie pour moi deux années de souffrance école ou école de la souffrance : je ne sais. Ce terme m’était familier depuis longtemps et de ce fait j’allais m’éclaircir ma lanterne auprès de l’instituteur qui s’était occupé de moi à l’époque concernée. Il me répliqua aussitôt dix-sept ans plus tard : " Je me souviens très bien de toi, tu étais dyslexique profond, quand on te laissait écrire, tu écrivais à l’envers comme dans un miroir. " Ce qu’il ne me rappelle pas, c’était les mauvais traitements qu’il me faisait subir, me tirer par les cheveux, m’emmener, larmes aux yeux à la cave ou au grenier, pour m’infliger toujours des récompenses affligeantes, les unes plus que les autres.

Ainsi je pleurais chaque matin, au grand dame de ma mère, qui m’imposait malgré moi, l’assiduité des cours humiliants de monsieur Hermal puisqu’était ainsi monstrueux soit-il, il porte bien un nom, quand bien même c’était son nom. Ecolier déchu dans l’école à mon insu, lors de récréations qui devenaient une véritable lapidation d’insultes et d’humiliations de mes camarades. Comme tu n’étais pas bête, j’ai essayai avec Michel Voué, premier de classe, de lui imposer l’écriture par la main droite, j’y suis pas arrivé mais vois-tu avec mon fils, je commets aussi des erreurs de jugement et d’éducation, personne n’est parfait.

Patrice Vareltzis

L'HOMME DYSLEXIQUE

Les choses sont là pour tout le monde, mais les rapports qu'elles ont entre elles ou avec lui-même, sont mouvants, fuyants, bipolaires pourrait-on dire, oscillant d'un genre à l'autre qui est son contraire ou son envers. Il ne peut se mettre à un point de vue unitaire intentionnel; une sorte de double sens semble s'être introduit dans la donnée, comme une ambivalence qui n'est pas l'absurde, et qui engendre une déroute de l'être plutôt qu'une difficulté intellectuelle.

copyright Roba - Dupuis

Le changement ou l'oscillation du sens - qui laisse la conscience égarée et tâtonnante - est en effet subi et non pas volontaire; les prises rassurantes sur l'univers et sur les significations qui l'habitent, échappent malgré l'effort à l'intention, ont des ratés ou patinent. Un double sens surgit spontanément à chaque mouvement vers le monde, et cette amphibologie foncière fait qu'il existe toujours plusieurs possibles simultanés. Chaque attitude peut changer de sens, au point que le contexte référentiel, contaminé par l'équivoque générale, ne sert plus de repère.

Pour un geste dont il a besoin, le dyslexique voit aussi arriver à sa conscience plusieurs gestes proches par le sens ou encore proches par la forme, et souvent les uns et les autres indistinctement. De là l'incertitude sur les choix, que l'on a noté chez les personnes dyslexiques, ou l'usage d'une pratique pour une autre, d'un comportement pour son analogue inversé. Dans la course aux repères efficaces, il lui arrive de fixer l'accidentel.

L'assemblage se fait tantôt en simplifiant, tantôt en compliquant; le dyslexique essaie les possibilités successivement, les ajustant bout à bout et pas à pas au lieu d'en faire le tri. La vie est alors une sorte de devinette qu'il va tenter de comprendre comme on construit un puzzle (mais un puzzle où il y aurait plus de morceaux que nécessaire). Et pendant qu'il peine ainsi, avec toute son attention disponible mobilisée, le sens global du monde se perd naturellement, à peu près comme nous perdons l'idée du discours quand celui qui le prononce est effroyablement bègue, ou encore comme nous perdons le fil d'une lettre où il faut déchiffrer avec peine les mots illisibles.

CAUSES ET CONDITIONS DE LA DYSLEXIE

Il faut bien comprendre que c'est par rapport seulement à un ensemble de mécanismes à acquérir que le dyslexique, virtuel jusque-là, se révèle comme impuissant, incapable, ou inapte. Ces qualificatifs reviennent sur la personne dyslexique à partir des autres. Le moi se strucure sur le mode de l'incertitude, de l'expectative. Il attend d'autrui et du hasard, le fil conducteur qui l'aidera à atteindre ses buts. Il ne trouve pas en lui-même, l'assurance dont il a besoin et perd confiance en ses moyens.

MALADRESSE ET TATONNEMENT DU GESTE ET DE L'EXPRESSION VERBALE

Le rythme de l'acte est perturbé autant que son déroulement dans l'espace. Les gestes sont maladroits. L'expression orale est troublée par des confusions de sens ou des analogies de mots. La maladresse se situe aussi bien sur le plan moteur que verbal : sur le plan moteur, l'initiative, incapable de dominer l'espace et le temps, se perd en recherches tâtonnantes. Sur le plan verbal, l'expression se cherche aussi; elle rencontre des obstacles nombreux soit à cause de l'incertitude du mot à employer, soit à cause de la grande difficulté à distinguer l'image du mot à prononcer, parmi les images des mots analogiques.

AMBIVALENCE AFFECTIVE

Sans cesse en relation avec des valeurs changeants ou ambiguës, le sujet vit dans un qui-vive instable entre ce qu'il faut faire ou suivre, et ce qu'il faut éviter ou ne pas faire. Sa voie est floue, son action mal assurée et toujours prête à repartir en sens inverse. Un point d'interrogation semble flotter en permanence sur ses projets, rien ne peut être entrepris à longue portée. "Le Comportement Dyslexique" Roger Mucchielli, Arlette Bourcier, Ed Sociales Françaises, Paris, 1968, 171p. pp. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 59, 61

"Deux hommes s'étaient mis à discuter. Mais avec ça, l'un d'eux bégayait sur les voyelles, et l'autre sur les voyelles et les consonnes.

Quand ils eurent finis de parler, on s'est senti très bien... comme si on avait éteint un réchaud."

Daniil Harms (1936)

|

Le Français Que confier à ma machine à écrire, tout et rien, rien étant métamorphosé bon à rien, mauvais en tout, cherche à devenir quelqu'un. Et si nous parlions de la langue française?, pour parler de la langue française, il faut d'abord bien connaître le français. Donc la question est, et si nous parlions en français du français. Qui maîtrise le français parle le français, et si nous parlions donc du français, ce ne serait pas plus mal de parler du chinois en chinois, j'y perdrais mon latin.

Le Tango du Stylo (cliquez pour déclencher l'accompagnement musical)

Le Tango du Stylo (cliquez pour déclencher l'accompagnement musical)

Les français parlent aux français mais nous ne sommes pas en guerre que je sache, le général de Gaulle et le 18 juin sont bien de chez nous, mais la question de parler le français entre français de la langue française exclu le chinois, le bachi-bouzouk, et hutu dans tout ça, c'est du latin, cette invitation est parfaitement xénophobe. Je m'y insurge tout entier, ignorons qu'alexandre poncelet qui n'est pas du petit lait, ne connaît pas la circulaire Peeters, c'est un véritable coup d'état. Tout ça est question de bon sens, si les français parlent entre eux depuis le 18 juin, où en sont les choses pour le reste du monde? Ceci est exclusif, moi qui suis grec et ne parle pas un seul mot du mot grec, but je parle petit peu de français dans ma langue maternelle, et si l'on est assez maternant avec moi, je craque, je fendille, je cède, je vacille, je vous chanterai en français, parfaitement, je vous le chanterai si ça vous chante, allez vous l'aurez voulu, je vous le chante, je suis libertine, je suis une catin, je suis si fragile, qu'on me tienne la main, je suis si fragile, que l'on me tienne la main et tra la la la.Patrice Vareltzis

L' oxymore a la force de ce qui s'impose, même à l'esprit distrait : il affirme comme à l'évidence, sans argument ni explication, s'autorisant simplement de sa référence au réel. Certes, l'oxymore réifie, mais il joue aussi sur les 'comme si c'était vrai', il 'fait' exister, 're'-présente les mots du monde. Or, cette représentation est idéalisée, sous-tendue par un ailleurs. Toute représentation est interprétation. Et toute interprétation est basée sur une vision du monde en même temps qu'elle la renouvelle. En d'autres termes, l'oxymore est symbolique par essence et dans sa structure même : sa référence au réel n'est qu'un alibi.

Le passé est toujours présent

(...le temps n'est plus comme dans l'temps)

L'oxymore joue sur les émotions, il touche quelque chose que les images n'atteignent pas, parle à l'inconscient, fait penser à... Tout oxymore en appelle d'autres. Cette 'interconicité' forme un vaste système de représentations. Tous les oxymores d'ailleurs se répètent à l'infini. Très vite, ils vont paraître naturels à ceux qui les prononcent et deviennent, dès lors, des éléments constitutifs d'un imaginaire commun.

Cette répétition d'oxymores peut d'ailleurs être considérée comme une sorte d'incantation orientée de thèmes mythologiques qui fondent l'appartenance à un groupe et, par là, créent des sociétés. Au fond, l'oxymore est au moins autant lieu de communication affective que moyen d'information, discours sur le réel. D'après Laurence van Ypersele, in Louvain, n°107, avril 2000, pp. 21 et 22. (L'oxymore commise en abyme)

Je suis le premier!!

"Un homme en poursuivait un autre, alors que celui qui s'était enfui en poursuivait à son tour un troisième, lequel, ne sentant pas qu'on le poursuivait, avançait simplement d'un pas rapide sur le trottoir." Daniil Harms (1940)

proposition d'armoiries réalisée à l'occasion du mariage de K.H. et J.G. Les contraires

(Terre Humaine/Plon) Tahca Ushte (Cerf Boiteux, arrière-petit-fils homonyme du chef lakota miniconjou du XIXe siècle) raconte :

Dans notre langue, on appelle un clown heyoka. Il est l'homme qui fait tout à l'envers, met le haut en bas, les choses sens dessus dessous, dit oui pour non. N'importe qui peut être changé en heyoka, que cela lui plaise ou non. Il suffit de rêver aux oiseaux du tonnerre, à la foudre, et en se réveillant le matin, on est devenu un heyoka. Être contraire apporte l'honneur mais aussi la honte. On devient possesseur d'un pouvoir, mais il faut en payer le prix.

Un heyoka se comporte bizarrement. Il dit oui quand il veut dire non. Il monte son cheval à l'envers. Il porte ses mocassins ou ses bottes en se trompant de pied. S'il arrive, c'est pour partir. S'il fait chaud, il frissonne, s'enfouit sous les couvertures, fait un grand feu et déclare qu'il meurt de froid. L'hiver, quand vraiment il gèle et que la tempête fait rage, le heyoka transpire ; il enfile un maillot de bain et déclare qu'il va nager pour se rafraîchir.

Deux heyokas étaient assis sur un rocher au bord d'un lac. Il se mit à pleuvoir. « Dépêchons-nous de nous mettre à l'abri ». Et ils sautèrent ensemble dans le lac.

Un contraire s'appelait L'Aplatisseur. On le voyait toujours muni d'un marteau, essayant d'aplatir des objets ronds ou incurvés, comme des assiettes à soupe, les balles, les anneaux, les roues de charrettes, les oeufs. Ma grand-mère avait une lampe à pétrole avec un grand verre cylindrique ; il l'a aplati.

Il n'est pas facile d'être un heyoka. Mais il est encore moins facile d'en avoir un dans sa famille !

Les heyokas préservent les hommes de la foudre et des orages et leurs facéties, qui font rire, sont sacrées.

source web : http://perso.wanadoo.fr/aetius/amerika/Sioux2.htm

Elle magazine, 12 novembre 2001.

(ALEX)  (PIERRE)

esprït es-tu là? esprït es-tu là?

L'amour et la haine sont indissociables.

"Oeuvrer au gré de sa fantaisie ou au petit bonheur, au mieux ne mène à rien, au pis conduit à des déboires." R. Delhez, Réflexions sur une pratique de l'animation de groupe, Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, De Boeck Université, 1999, n°43-44.

Les appâts rances

< BIZOUM

édition : Alexandre Poncelet

|

(ALEX)

(ALEX)  (PIERRE)

(PIERRE)